铛煮山川,粟藏世界,有明月清风知此音。呵呵笑,笑酿成白酒,散尽黄金。

作者:陈健民黄路坦

来源:金融法律服务

题记

最近几年,涉及上市公司、金融证券案件频发。轻则行政处罚,禁止市场准入;重则涉及刑事处罚,万千努力一朝幻灭。而随着国家对于金融证券市场的监管力度加强、金融证券市场开放力度加大、以及未来对标欧美金融证券市场的需要,国家对于规范金融证券市场、打击违法犯罪活动的尺度也在逐步调整,曾经一些虽已立法但很少适用的“僵尸罪名”亦有逐渐复苏的迹象。

陈健民律师于2015年便计划将涉及金融证券市场、上市公司合规及其高管可能涉及的刑事罪名逐一整理解读分析,却一直因各种原因未能成文。自2019年12月起,陈健民律师团队将启动并实施该计划,希望通过对一些典型性案例的分析,对金融证券市场合规及上市公司风控起到一定“揭开面纱”作用。

违法发放贷款罪

贷款业务是商业银行的重要业务,但商业银行发放贷款应当遵守国家的相关规定,否则便很有可能构成犯罪。《刑法》第186条规定了违法发放贷款罪,所谓违法发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。金融机构及其从业人员应当对这把悬在头上的达摩克里斯之剑高度重视,并在日常工作加以规避。

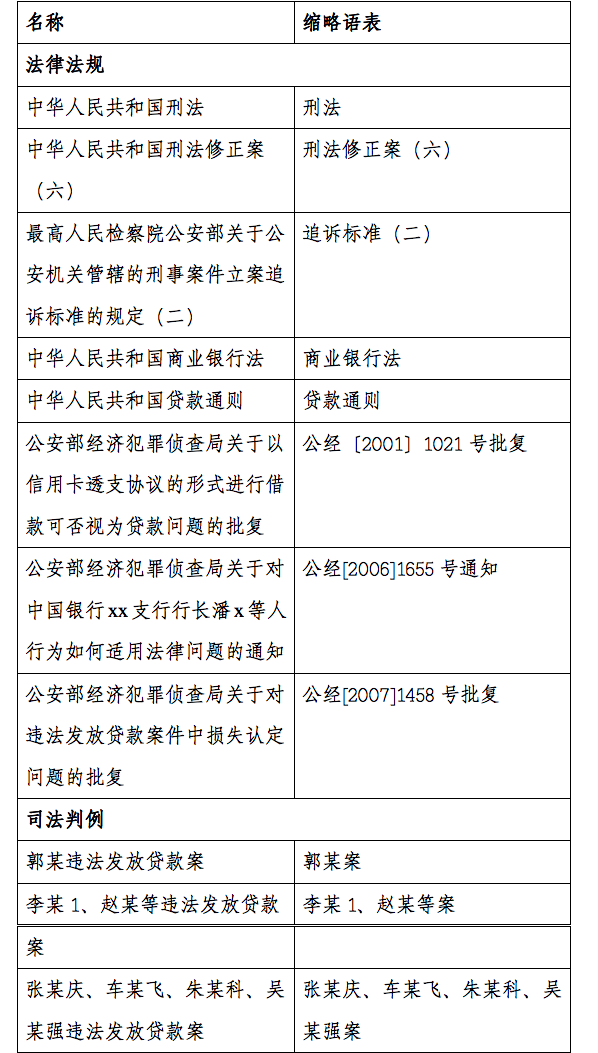

缩略语表

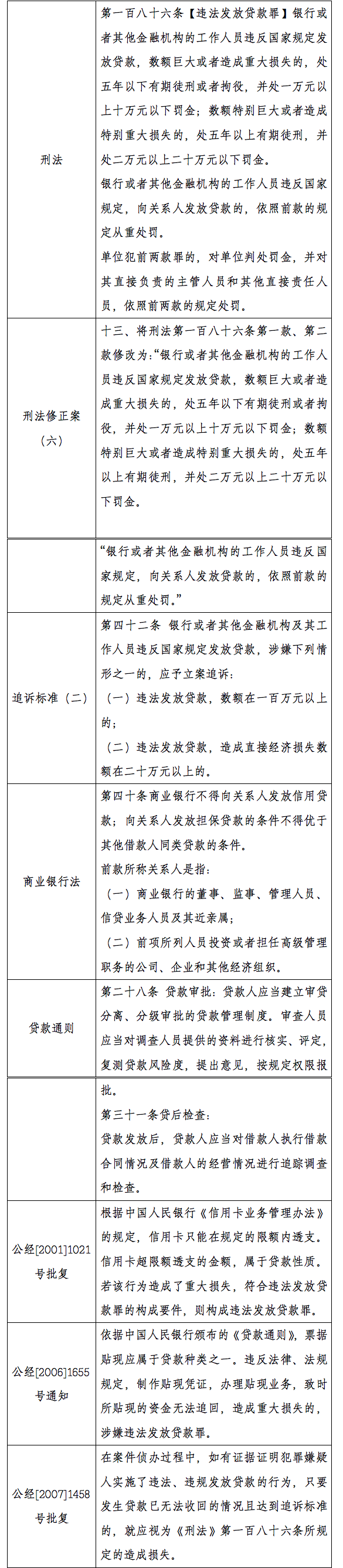

01相关法律法规

02立法背景及目的

1979年《刑法》并未对违法发放贷款的犯罪行为设置专门的罪名,对该行为一般以玩忽职守罪定罪处罚。随着改革开放的深入推进,为打击金融领域的犯罪,维持社会主义市场经济秩序,我国金融领域立法不断完善。1995年颁布实施的《商业银行法》,是首次从法律层面上对商业银行贷款进行限制性规定;1995年颁布的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,第9条明确将违法发放贷款和违法向关系人发放贷款的行为规定为犯罪行为,这是我国首次以法律的形式明文规定违法发放贷款的犯罪行为。而1997年《刑法》的第186条沿用了上述规定,对违法发放贷款罪和违法向关系人发放贷款罪进行了具体规定。2006年颁布的《刑法修正案(六)》将违法向关系人发放贷款罪作为一个从重情节并入违法发放贷款罪的同时设置了单位犯罪。2007年最高人民检察院和最高人民法院联合公布的《关于执行<中华人民共和国刑法>确定罪名的补充规定(三)》,取消了原来违法向关系人发放贷款罪这一罪名,正式确立了违法发放贷款罪。

03构成要件

(一)主体

违法发放贷款罪的主体,是特殊主体,即银行或者其他金融机构的工作人员,单位也能构成本罪。

(二)主观方面

司法实践中,一般认为违法发放贷款罪的主观构成要件为故意,即行为人明知自己发放贷款行为的“违法”且“数额巨大”,可能造成重大损失的后果。且本罪行为人主观心态一般为间接故意,如果行为人在违法发放贷款的过程中积极追求损害结果的发生,则需要考虑其行为是否构成合同诈骗罪或贷款诈骗罪。

(三)客体

违法发放贷款罪侵犯的客体是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度。违法发放贷款罪的立法精神在于保护银行资金安全,进而维护广大储户的利益,维护金融管理秩序。发放贷款是我国商业银行和其他一些金融机构的一项重要金融业务活动,它为社会经济的发展提供了重要的资金保障,违反发放贷款罪对国家的金融管理制度危害十分严重。

(四)客观方面

本罪在客观方面表现为违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。具体“违反国家规定”、“发放贷款”、“数额巨大或者造成重大损失”三个要点。

1.对“违反国家规定”的理解

《刑法》第96条的规定,所谓“国家规定”,包括全国人民代表大会及其常务委员会的规定和国务院的规定。具体到违法发放贷款罪中的“违反国家规定”则是指违反《商业银行法》、《银行业监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》等国家法律层面涉及银行等金融机构发放贷款的规定以及《个人贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《贷款通则》和《信托投资公司管理办法》等部门规章层面涉及银行等金融机构发放贷款的规定。

2.对“发放贷款”的理解

发放贷款的行为构成本罪客观方面的前提与基础。如果没有发放贷款的行为,即使具有其他玩忽职守如擅自离开工作岗位,滥用职权如报销非法的开支等行为,办不构成本罪,构成犯罪的,应以他罪处罚。结合上文的“违反国家规定”,本罪在实践中具体表现为:依法应对借款人是否符合有关贷款的条件进行审查而不审查;依法应对借款人的信用等级、贷款的用途进行审查而不审查;依法应对借款的安全性、合法性、赢利性进行调查、评估却不调查、评估;依法应当要求借款人提供担保而未提供,或者未对担保物进行审查;明知申请借款人不符合条件仍然向其发放贷款等等。

3.对“数额巨大或者造成重大损失”的理解

《追诉标准(二)》第四十二条规定,有下列情形之一的,应予立案追诉:违法发放贷款,数额在一百万元以上的;违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。而对于如何界定造成损失的问题,公经[2007]1458号批复规定“在案件侦办过程中,如有证据证明犯罪嫌疑人实施了违法、违规发放贷款的行为,只要发生贷款已无法收回的情况且达到追诉标准的,就应视为《刑法》第一百八十六条所规定的造成损失”。因此,造成损失应以确定无法收回作为标准。

4.对于“关系人”的认定

《商业银行法》》第四十条 商业银行不得向关系人发放信用贷款;关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指:

(一)商业银行的董事、监事、管理人员,信贷业务人员及其近亲属;(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

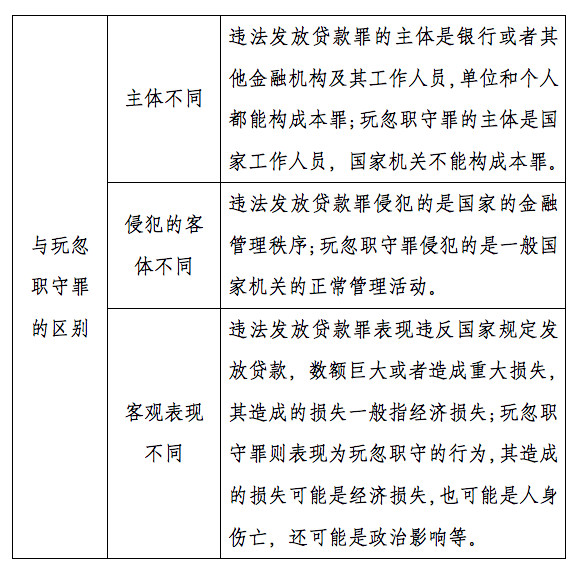

04与其它罪名的区别

05司法判例

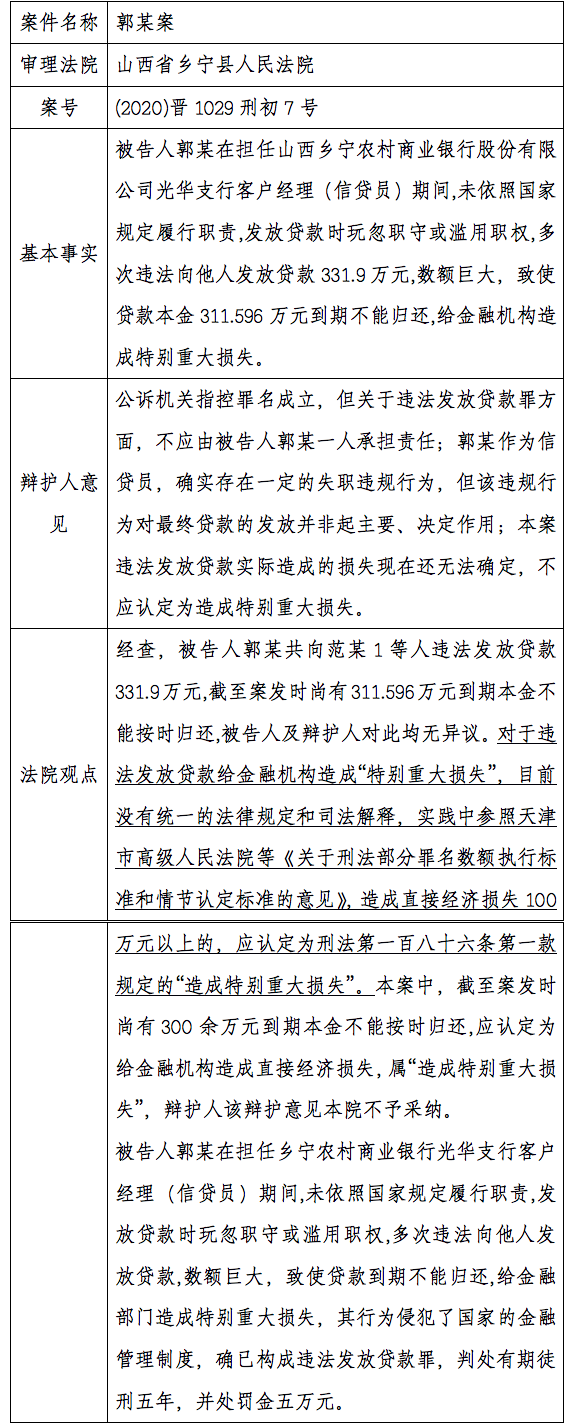

郭某案

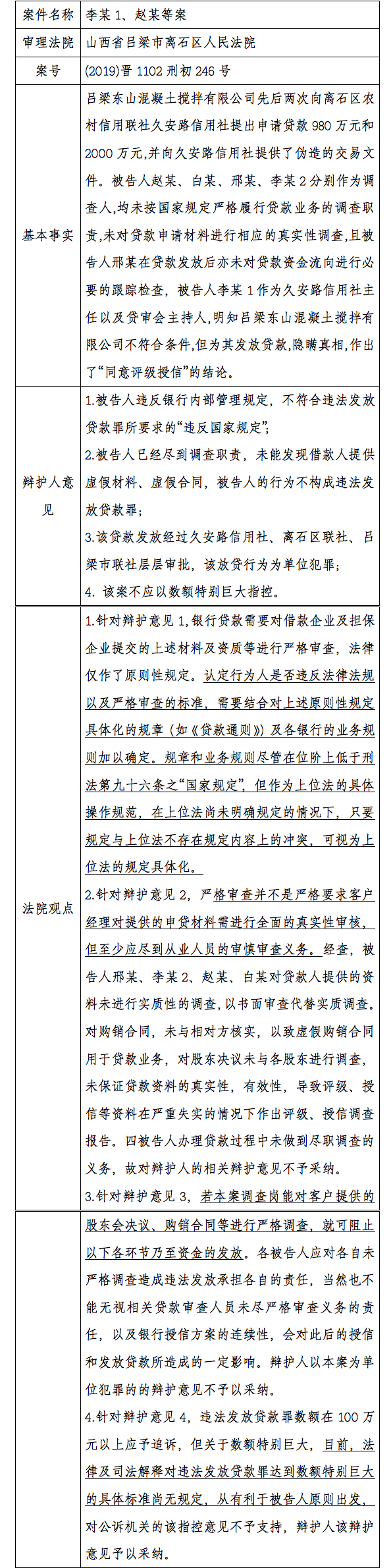

李某1、赵某等案

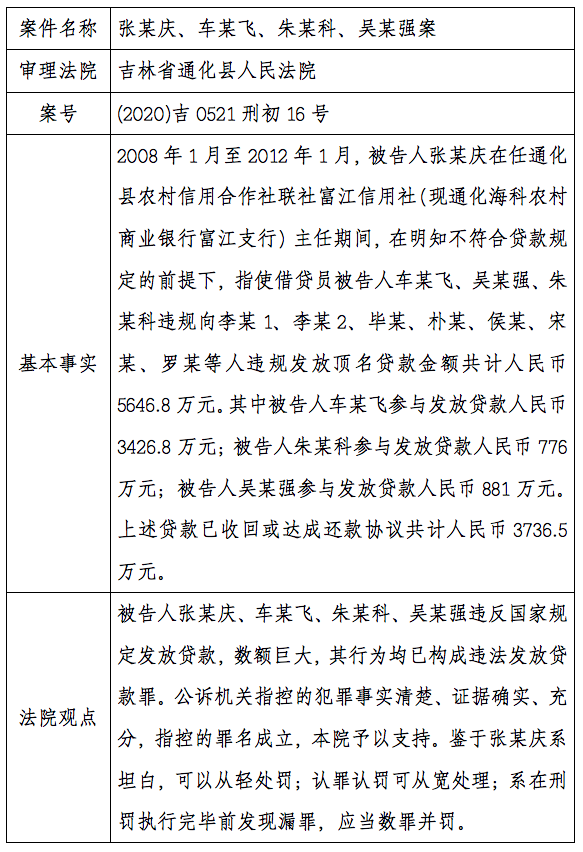

张某庆、车某飞、朱某科、吴某强案

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

本文由“金融法律服务”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

金融法律服务

金融法律服务